“l’amore per la ricerca e l’appagamento che da essa ne deriva rivelano un certo grado di raffinatezza intellettuale e spirituale. Perchè nella ricerca si esprime la libertà, invece nel possesso della verità si esprime il limite” ( Gian Matteo Corrias )

E’ la terza più grande regione italiana con oltre 24mila kmq. Nella top ten per estensione è anche la regione italiana con la minor densità di popolazione. Una enorme isola mediterranea ma con solo 1,6 milioni di abitanti. Se mi trovassi di fronte ad una platea di continentali e chiedessi loro di identificare la Sardegna con una sola parola, tanti farebbero il nome di qualche famosa spiaggia, o una costa, altri indicherebbero usi e costumi unici di questa terra, altri invece punterebbero su un piatto tradizionale, e così via. Ma se dovessi chiedere invece di abbinare la Sardegna al nome di un vino, soltanto uno, per identificare tutta la regione dalle coste alle montagne, dalle città alle campagne, e con lo stesso vino chiudere anche il cerchio della storia e il fascino delle sue tradizioni, ebbene, penso non ci sarebbe alcun dubbio sulla risposta: Cannonau. Non credo esista in Italia un altro vitigno che sia così identitario e rappresentativo di tutta una regione non solo dal punto di vista geografico ma anche politico e sociale. Cannonau è Sardegna.

“Cannonau e Grenache condividono solo l’ 82% del patrimonio genetico” (Univ. Sassari, 2010)

“pocos, locos y male unidos”; è stata pronunciata o meno questa frase qualche secolo fa per descrivere il popolo sardo? Potrebbe essere ancor oggi una descrizione valida? Numericamente non c’è dubbio, i sardi sono (siamo, mi ci aggiungo anch’io) pochi. Ma questo in fondo potrebbe essere anche un vantaggio, ci si muove più in fretta e agevolmente, in pochi. Sul fatto che i sardi sìano locos, porrei alcuni margini di incertezza; tutto dipende se prendiamo come riferimento gli standard di “normalità” come previsti ad esempio in Germania, allora sì. Locos ovviamente in senso buono. Se infine pensiamo al male unidos e se lo applichiamo per esempio al modo di fare un fronte unico, sardo, nel mercato enologico nazionale e mondiale, e la capacità di difendere questa terra dagli scippi di identità, beh, un fondo di verità c’è eccome. L’unione fa la forza; di solito. Perchè il resto del mondo continua a considerare il Cannonau uno dei tanti vitigni da mettere alla stregua di qualsiasi, ma davvero qualsiasi, grenache? Ha davvero senso fare paragoni e di tutta l’erba un fascio per una % di patrimonio genetico? Questa considerazione, figlia di un errore concettuale derivante la mera classificazione ampelografica del vitigno, rende davvero onore alla storia dei Cannonau rispetto ai suoi cloni dei paese limitrofi? Cominciamo col dire che in Spagna hanno messo il cappello sul nome, Cannonau, con molta scaltrezza. Non solo la parola Cannonau non esisteva nel vocabolario spagnolo, ma anche la parola spagnola Garnacha e tutte le sue simili e corrispondenti nel mondo derivano da qualcosa di molto diverso. La Francia su questa questione è un po’ fuori dai giochi. Ma per farsi sentire e per diffondere la verità serve la voce grossa. Servirebbero tanti tenores, migliaia di bassu, contra, boche e mesu boche, intonati nello stesso coro. Qualche tempo fa parlai dei giochi di carte e di prestigio per dimostrare la primigenia di qualche particolare vitigno. La vicenda del Cannonau è molto importante in termini di numeri complessivi, e di immagine. Il mercato non fa sconti. Il marketing è un carro armato, non si va in guerra sparpagliati e con i fucili di legno. Il mercato è mondiale.

Di là delle moderne colonne d’Ercole si usa il polpastrello del dito per indicare la carta geografica e spiegare, magari in americano ai commensali, “vedi questo vino viene da qua” e con il ditone si va a coprire come minimo mezzo mediterraneo. Grenache è grenache. Cannonau è Sardegna. Hey man, be careful, o ti rimpicciolisci il dito, o ingrandisci la mappa sul cellulare, ajo nenno, understand have me?

Colonne d’Ercole, cose che ci sono ma non dovrebbero esserci, spagnoli furbacchioni

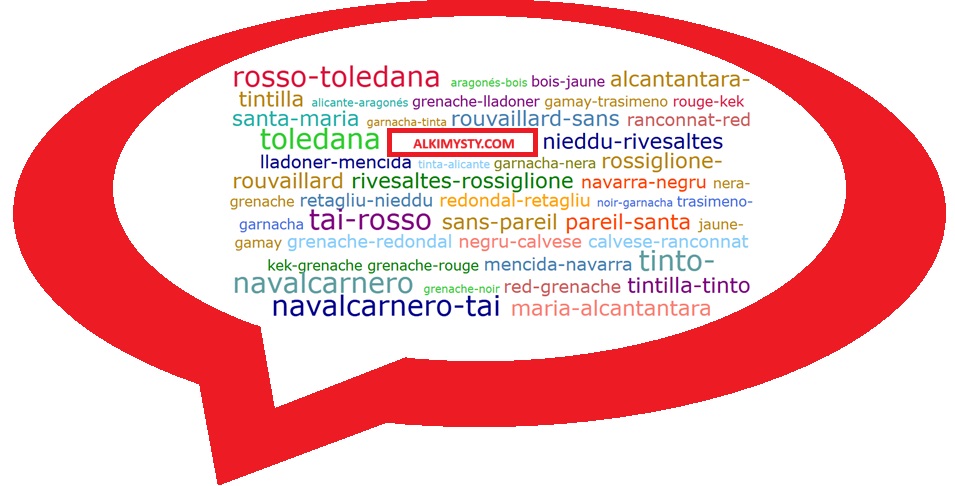

Lo studio del DNA ci ha fatto capire molte cose sui vitigni. A quanto pare la Sardegna era in antichità un importante centro di “domesticazione” della vite; altri studi hanno anche concluso che tutti i cloni di Cannonau sardi presentano poche differenze da quella che si potrebbe definire una unica cultivar. Ora, non voglio entrare nel mucchio di quelli che vedono Atlantide ovunque, ma di certo le coincidenze e le tracce di un passato ancora da decifrare in Sardegna non mancano. Tra l’altro non si è ancora certi di quali colonne d’Ercole parlasse Platone quando scriveva di Atlantide, sempre che non fosse sotto l’effetto di droghe o bevande euforizzanti. Le colonne non erano quelle di Gibilterra, sono state proposte almeno sei alternative, ma data anche la differenza tra le acque navigabili di ieri e quelle di oggi non ne sappiamo molto. Mi fermo qua e mi limito a dire che la Sardegna antica è un misto di antichissimi misteri, presenze e testimonianze inspiegabili, e tante coincidenze straordinarie. Spesso queste testimonianze del passato sono visibili ed evidenti ma abbiamo una enorme difficoltà nel dar loro un significato oltre che validarlo scientificamente. In questo contesto, se vogliamo parlare di vite e di vino in Sardegna siamo obbligati a partire dal lontano oriente e da tempi lontani. Per parlare di Cannonau si dovrebbe parlare di navigazioni e di scambi commerciali – e non solo – con le primissime civiltà del Mediterraneo; scambi che solo negli ultimi decenni vengono presi in considerazione. E ogni qualvolta una nuova scoperta rimescola le carte nelle Accademie ed evidenzia nuove coincidenze, sarebbe necessario ripartire daccapo nei ragionamenti. Senza anteporre dogmi. In attesa di ulteriori nuove scoperte e che qualche dogma venga demolito, accontentiamoci allora di valutare intanto le più “recenti” certezze. La presunta e ormai smentita (non per tutti, ahimè) paternità del nome Cannonau, per esempio, e il conseguente appiattimento e semplificazione del valore di questo vitigno mescolandolo nel panorama mediterraneo delle Grenache*** e dei suoi almeno 30 nomi alternativi nel mondo.

Spagna, seconda parte del 1800, la confusione sul nome Cannonau nasce dal nome di un vitigno spagnolo, il Canocazo, che era pure bianco; una lettera di differenza e appare il Canonazo, magicamente a bacca nera (non era mai esistito un vitigno con quel nome a bacca nera), una elisione, e taac! eccolo: il Canonao. Spagnolo. Per tutti diventa chiaro che si parli del Cannonau. Per altri è un furto con destrezza. La storia la scrivono i vincitori. L’hanno portato gli spagnoli, è una Garnacha, olè, tutti ad applaudire il torero. A parte il toro. Che si scopre cornuto senza poter incornare e soprattutto mazziato, dato che pure il nome Garnacha deriva dall’italiano (bianco vitigno) Vernaccia.

Grecia: una faccia, una razza. E un cannone. Le altre ipotesi.

Vedere il mare come un confine o un limite è sempre stato il grosso errore di chi vive nella terraferma continentale. Il mare è come una prateria ma di acqua. Ci ricorda il Prof. Scienza, una vera autorità nel settore enologico, che Cannonau potrebbe derivare dalla parola greca Kanonizo, un “valore di riferimento” usato per gli scambi commerciali. Ci indica come questo valore potesse essere stato scambiato con il valore del vino e dare il nome al vino stesso. Questa ipotesi è una delle più gettonate e sostenute. E’ presentata anche l’ipotesi che il nome derivi invece proprio dalla parola cannone che identifica in Sardegna uno strumento utilizzato nelle pratiche enologiche. Le citazioni sarde del nome sono antecedenti alle prime citazioni spagnole del 1600, ma in generale l’influenza spagnola nell’isola è stata molto forte. Quattro secoli – a partire dal 1300 – non sono così pochi, e l’origine greca del nome, se reale, comunque si appanna durante la dominazione.

Dato che però nessuna di queste ipotesi è dimostrabile – per ora – allora ne aggiungo una terza, la mia, di pura fantasia. Ma cosa sarebbe il mondo senza fantasia, ditemelo voi. Mi piace l’assonanza del nome del vino al cannone inteso come arma tonante, mi invento anch’io qualcosa, come il Vate e il suo stupendo Nepente di Oliena. Se penso alle cannonate che metaforicamente parlando ti arrivano sul capocollo dopo certe bevute, il nome, secondo la mia personalissima e strampalata tesi, ricondurrebbe il Cannonau alla famiglia dei vini nomen omen* come il Buttafuoco o il Tazzelenghe. Ah, a proposito, un giorno devo parlarvi del Durello. Benone, ora metto giù la bottiglia e torno serio, si fa per dire.

La verità è che avrei voluto inserire la foto di bel un maialetto arrosto pronto sul vassoio oppure in cottura, ma non volevo urtare la sensibilità di qualcuno; mi accontento di far venire l’acquolina in bocca ai miei amici vicentini.

Molto, molto prima. Ma vedi un po’ che coincidenza.

Nelle scuole continentali la civiltà nuragica era molto semplice da studiare. Non se ne parlava, e fine dei discorsi. Invece con gli etruschi, oh gli etruschi, ti facevano due maroni così, andavi a casa e ti veniva voglia di squartare le cocorite per mettere in pratica l’arte aruspicina. Per carità, dobbiamo molto agli etruschi, bravi, scrivevano molto, non si capisce ancora bene cosa, ma scrivevano molto, salutavano sempre, e facevano vino. Vino conciato, scadente, però in ottime anfore che non rilasciavano metalli pesanti, a differenza delle anfore greche con vino buono ma depositato nella terracotta al piombo. Ma dico, qualche informazione in più sui nuraghe e la civiltà nuragica non avrebbe ucciso nessuno. Oggi facciamo i conti con una storia ben diversa, i siti archeologici sardi rappresentano una meta turistica per tantissimi visitatori. La storia, le scoperte, le leggende e le ipotesi che li circondano, dalle mete più semplici alle più misteriose, ci ricordano che le vicende dell’isola e quelle della mezzaluna fertile dove sono nate le prime civiltà si sono intrecciate più volte.

Il sito di Sa Osa, dove nel 2009 sono stati scoperti casualmente moltissimi reperti tra i quali legumi, cereali e semi di vite europea, ha fatto diventare la Sardegna la terra con la più antica testimonianza di lavorazione dell’uva di tutta l’Europa occidentale (tra il 13° e il 15° secolo aC). E’ evidente che l’isola non era isolata.

Mi piace quindi dare credito, tra le varie ipotesi della nascita del nome Cannonau, alla più affascinante ed enigmatica tra tutte quelle proposte prima. Ma anche la più sensata per chi resta a bocca aperta guardando in basso al pozzo ipogeo di Santa Cristina, o guardando al cielo dello ziggurat del Monte D’Accoddi. Parlo della tesi proposta da Enzo Biondo, enologo e scrittore cagliaritano. Esiste un nesso documentabile tra i popoli del mare e la città sumera di Ugarit, non solo per gli aspetti di belligeranza storicamente noti, ma anche per la presenza documentata di un soldato shardana/sherdana/sherden che si dedicava alla coltivazione della vite. Non è così difficile ricollocare pertanto certe opere strabilianti presenti in Sardegna, come anche la presenza di grani e vitigni, grazie all’influsso, alla presenza e agli scambi – qualche volta pacifici altre volte meno pacifici – con le prime civiltà della mezzaluna fertile e dei paesi orientali. Popoli che hanno preceduto i fenici, popoli più antichi che bevevano vino e allevavano la vite. Quale?

Il “Kannu-na’ Ûm”.

Che nella lingua assiro babilonese significa “alberello nostro”.

Ma che coincidenza, vero?

*** Spagna: Garnacha / Francia, Australia, Usa:Grenache /

Se l’articolo ti è piaciuto puoi esprimere il tuo gradimento e seguirci tramite la pagina Facebook degli Alkimysty.

https://www.facebook.com/Alkimysty

Davide Moressa ”Alien” – Sommelier appassionato di Vino e del mondo che lo circonda –

Se mi volete contattare scrivete a davidemoressa@tiscali.it